Por Pedro Paunero

En una escena de la adaptación del “Quijote” que Orson Welles nunca pudo terminar, vemos a una mujer joven, con un pañuelo blanco sobre la cabeza, conduciendo una moto. De repente, un campesino rechoncho, con sombrero de ala ancha, parado frente a su burro y haciendo aspavientos, le sale al paso y la detiene. Asombrada, la mujer, que casi tropieza con un hombre esmirriado, montado sobre un caballo flaco -que ahora se le ha atravesado-, se quita las gafas oscuras, asombrada, antes que el jinete le espete: “¡Señora, yo os liberaré de ese maldito aparato! ¡Dejad a esa princesa que lleváis cautiva!”. El Quijote de Welles era una irrupción del pasado, a caballo, en un presente mecánico, sobre ruedas, así como Don Alonso Quijano (en la obra de Cervantes) no era sino un loco que andaba por los caminos rurales, cuando la era de la caballería mucho hacía que había sucedido. Pero, a diferencia de la magna obra cervantina, la que quizá hubiera sido otra obra maestra wellesiana quedó como una película sin terminar, y como una de las películas despedazadas más célebres y curiosas para el investigador cinematográfico.

La naturaleza fragmentaria del filme sólo puede explicarse a través de la estrechez económica que padeciera el genio de “El ciudadano Kane” (Citizen Kane, 1941), cuya ascendente carrera, como en alguna ocasión expresara, sólo pudo ir, a partir de entonces, cuesta abajo, pero también debido a su eterna insatisfacción con los resultados que le ofrecía el material rodado. Por ejemplo, existen cinco versiones distintas sobre otra de sus películas, “Reporte confidencial” (Mr. Arkadin, 1955), cada una filmada con reparto diferente, aunque la versión rodada con elenco español se considere la más apegada a sus deseos. Y es que, España, a pesar del franquismo –el régimen que Welles odiaba-, constituyó una constante en la obra del cineasta.

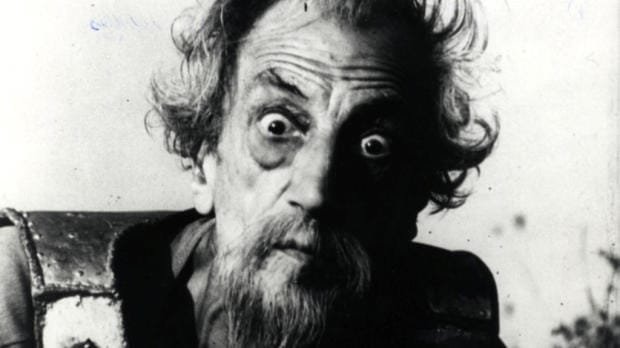

El rodaje del Quijote comenzó como un cortometraje, antes de que Welles se decidiera a trasladarse al bosque de Boulogne, en el que rodara algunas pruebas, ya con la idea de un largometraje, para viajar posteriormente a México, en 1957, donde filmaría con la intervención de Akin Tamiroff como Sancho Panza, y el exiliado actor español Francisco Reiguera como un Don Quijote de ojos saltones, enloquecidos, y bolsas debajo de los ojos, en un rasgo físico extraordinario que jamás un actor hubo aportado antes, o después, al personaje. Metacine, como antes fuera metaliteratura la novela de Cervantes, la malhadada película comienza con Welles mismo leyendo el Quijote, sentado en una banca de un lugar público, cuando una niña (Patty McCormack), lo reconoce como al famoso director. La pequeña se distrae al mirar un grabado del libro y comenta que “a ese señor” lo había visto el día de ayer. Así, los personajes del libro tienen correspondencia con el espacio físico, diegético, de un Welles leyendo sobre ellos. Para 1961, año en que el elenco de la película se había trasladado a Italia a rodar un documental (“Viaje al país de Don Quijote”), la película seguía sin concluirse, pero el material acumulado en el sótano de su casa situada cerca de Aravaca, en España, pasaba ya la decena de latas de rollos de celuloide. Welles, casado con la actriz Paola Mori, la misma mujer que montara la moto y se viera asaltada por Don Quijote, y acompañados de su pequeña hija Beatriz, ve la ocasión de filmar entre pausa y pausa, material nuevo. Filma y edita. Edita y filma. Pero no acaba. En algún intervalo, Tamiroff sufre un accidente automovilístico, y el rodaje se suspende durante meses. Y, así, no sólo la España en la que rueda es ya otra, y otros los tiempos, sino que la muerte misma alcanza a Francisco Reiguera en 1969, un actor que había puesto muy altas expectativas en la película que jamás pudo ver estrenada.

Welles expresó ante las cámaras: “Don Quijote es mi ejercicio privado. Y lo terminaré como lo haría un autor, a mi propio ritmo, cuando se me dé la gana. No está sin acabar por motivos económicos, y cuando se estrene su título será “¿Cuándo va a terminar “Don Quijote”?”.

Para Jesús Franco, afamado director español de cine de terror y de explotación, y que fungiera como montador de Welles, la intención del director no era otra que dirigir un ensayo cinematográfico que pusiera la vista de la modernidad, a la manera de Unamuno, sobre los personajes “eternos” de Cervantes. La versión que Franco hiciera, en 1992, se reviste de controversia, y se resiste, a ser una película de Welles, para convertirse, a la vez, en una obra de autor del mismo Welles, pero al mismo tiempo en otra. Se trata, al fin y al cabo, de una mala “traducción” y, como tal, de una traición.

Tery Gilliam en el rodaje de “El hombre que mató a Don Quijote”.

Un misterioso paralelo se da entre el Quijote de Welles y “El hombre que mató a Don Quijote” (The Man Who Killed Don Quixote, 2018), la película que le llevó más de veinticinco años filmar al ex Monty Phiton, Terry Gilliam. El proyecto se convirtió en otra obsesión, en manos de otro autor que, tras ocho intentos fallidos, por fin entregó una película terminada el año 2018, y que presentó en el Festival de Cannes de ese año. Los cambios de actores (en un principio con Jean Rochefort como el Quijote, Johnny Deep como el ejecutivo de televisión confundido con Sancho, y Vanessa Paradis como Dulcinea), una inundación que se llevó o destruyó todo el equipo, la cercanía con una base aérea (los aviones, procedentes del Polígono de tiro de las Bardenas, que pasaban volando en plena filmación), acumularon una cantidad tal de material de rodaje que a los documentalistas Keith Fulton y Louis Pepe, quienes en un principio tenían las intenciones de grabar el “making-of” (el “detrás de cámaras”) de la película, no les quedó otra que destinarlo para explicar, o tratar de explicar, el porqué de los continuos fracasos en las filmaciones de Gilliam. El resultado fue “Lost in La Mancha” (2002), narrado por Jeff Bridges, uno de los mejores intentos de desentrañar los misterios de un rodaje, en este caso, los de un director tan pleno de imaginería visual e ideas como Gilliam.

“El hombre que mató a Don Quijote”, no podía ser de otra manera, incide en el metacine y en la metaliteratura como eje narrativo. Comienza con el rodaje de un anuncio, basado e el pasaje más famoso del libro, aquel en el cual el Quijote (interpretado para esta secuencia inicial por José Luis Ferrer) confunde con gigantes a los molinos de viento, y los ataca. Al fondo, las turbinas eólicas anuncian que estamos a principios del Siglo XXI. Toby (Adam Driver, quien reemplazara a Johnny Deep), se encuentra insatisfecho con la producción cuando, durante una cena con todo el equipo, un gitano (Óscar Jaenada), vendedor de baratijas, le vende un DVD pirata con el título de “El hombre que mató a Don Quijote”, en el cual Toby reconoce a un proyecto suyo de graduación, que en su tiempo fuera premiado, para el cual había instado a actuar a “gente real”, del pueblo, entre los que se encuentra un zapatero (Jonathan Pryce) quien, al principio, no comprende su papel pero, en un momento dado, enloquece, asumiéndose Don Quijote. Continuos flashbacks, que penetran en la narración como en un pasaje de realismo mágico leído en alguna novela latinoamericana, nos cuentan las vicisitudes de la filmación de ese primer proyecto. El zapatero expresa: “¡Yo soy Don Quijote!” y, de forma estremecedora (y por demás conmovedora), no podemos sino recordar lo que contara Juan Luis Buñuel sobre Francisco Reiguera, en la cinta a medias de Welles cuando, asumiendo que aquel era el papel de su vida, no dejaba de expresar que él era Don Quijote. La realidad parece combarse, una vez más, cuando Toby da con el zapatero, recluido en una cabaña en ruinas, que representa al Quijote, en realidad a “él mismo”, pues se cree el personaje, recortado sobre una pantalla que pasa la proyección de la película que dirigiera Toby, y para el cual una anciana avariciosa cobra una cantidad irrisoria por la entrada.

Tras el incendio accidental del barracón donde el viejo languideciera, este se aventura en los campos, siguiendo a Toby y creyéndolo Sancho Panza. Pero la realidad es atroz, y Toby encuentra, a la vez, a Angélica (Joana Ribeiro), la hija del cantinero del pueblo, y que se prendara de Toby en su tiempo, como a una prostituta y esclava sexual de un millonario ruso, Alexei Miiskin (Jordi Mollá), que somete al zapatero a la misma burla que la Condesa Trifaldi, haciéndose pasar por La Dueña Dolorida, ejerce sobre Don Quijote en la novela, aquel pasaje de Clavileño, el alígero, un caballo de madera que, supuestamente, volaría hasta las estrellas, para liberar a la Dueña y a otras damas, del encantamiento de Malambruno, es decir, el crecimiento de unas largas barbas que tienen que ocultar por vergüenza. A Don Quijote y Sancho les vendan los ojos, como al zapatero, y los someten al engaño, tan sólo para mofarse de ellos. Así, Gilliam juega con la metaficción, que ya era metaficción en la obra cervantina, en la diégesis de su propia obra.

Muy esperada, “El hombre que mató a Don Quijote”, no llegó a ser, después de todo, una producción a la altura de otras películas de Gilliam, como las distópicas y aclamadas “Brazil” (1985), y “Doce monos” (Twelve Monkeys, 1995), por citar dos de sus mejores películas. El gusto de Gilliam por la obra clásica de imaginación (“Los caballeros de la mesa cuadrada”, codirigida con Terry Jones, “La bestia del reino”, “Las aventuras del barón Munchausen”, “Pescador de ilusiones” o “Los hermanos Grimm”) quedaba, por contraste recalcada con esta película.

Podemos ver “El hombre que mató a Don Quijote” como parte del catálogo de Netflix, pero es muy difícil acceder al material de Welles. La maldición que pesa sobre ambas, ya superada con respecto a la película terminada de Gilliam, pero no con el material fragmentario de Welles, podría alertarnos sobre una cierta cualidad de inadaptabilidad de la obra cervantina, pero esto no sería cierto cuando vemos la buena adaptación que, para Televisión Española, escribiera el premio Nobel Camilo José Cela, en 1991, con Fernando Rey en el papel del Quijote y Alfredo Landa como Sancho Panza, incluso podemos citar esa obra derivada que es “El hombre de la Mancha” (Man of La Mancha, 1972), dirigida por Arthur Hiller, con Peter O´Toole en el doble papel de Cervantes y Don Quijote, y basada en el musical de Dale Wasserman y Mitch Leigh, sin olvidar la, hasta ahora, mejor adaptación al cine, el “Don Kijot” que realizara Grigori Kozintsev en 1957, con guion de Yevgueni Shvarts, por esto, sería mejor considerar los rollos de Welles como lo que son realmente, esa obra mítica, incompleta, sobre la que todo genio se empeña en regresar, una y otra vez, a pesar de sí mismo, del tiempo finito que le toca vivir, y de la obra misma que permanece como una incógnita, un atisbo de lo que pudo ser pero que es, igualmente, en un todo inacabado.