Por Carmen María Oca

Era otro México. El de una Zona Rosa que se antojaba inmortal pero cuyo encanto se iba desdibujando en el tiempo, en la distancia, y en la impúdica aunque necesaria invasión de la estación Insurgentes del Metro que sin duda contaminó los pequeños bares, restaurantes, cafetines que, empezaron a ser concurridos por una clientela que si bien curiosa, claramente no pertenecía. Ni a ese lugar y a lo mejor a ningún otro.

Era la época de Cuco Sánchez cantando la Huerfanita en el bar del Hotel Presidente, alternando con el violín de Olga Breeskin. Del Spaguetti Carbonara en Alfredo´s. De los chamorros en el Bellinhausen. De los violines en Delmonico’s…Del Estoril y su perejil frito. De la esquina de Hamburgo y Genova –creo– donde sin remedio había que hacer una parada técnica para satisfacer el impulso adictivo de las bolsas de Gucci. Uy ¡ Las Bolsas ! Y muchos lugarcitos más, con olor a decadencia, donde bebí mis primeras cubas libres con Ron Castillo y descubrí los besos con sabor a Raleigh.

Aquella tarde el me pidió que lo encontrara en su oficina para cenar —como lo hacíamos con frecuencia— en La Lanterna. En esa época ambos éramos fanáticos de la comida italiana, y si bien hacía tiempo que habíamos aceptado que la Zona Rosa, nuestra Zona Rosa, ya no era la misma, seguíamos insistiendo en pasearla de vez en cuando, al recuerdo de tiempos que ya no volverían.

Y ahí, en esas calles descuidadas y tramposas, en las que ya no podía distinguirse quien era quien y donde ahora habría que transitar cuidando las carteras, aparecía, como de la nada, una mujer etérea, inasible, misteriosa y excesiva. Paseaba con una bolsa grande, el cabello descuidado, con una elegancia que todavía pretendía hacerse presente en ese visón marrón oscuro que había perdido su brillo y gran parte de su abundante cabellera.

Pita detenía su paso, así, de repente y empezaba a declamar a toda voz sus poemas, llenos de magia, de incongruencias y sin sentidos, con una fuerza y una sensibilidad que obligaba a detenerse y escucharla.

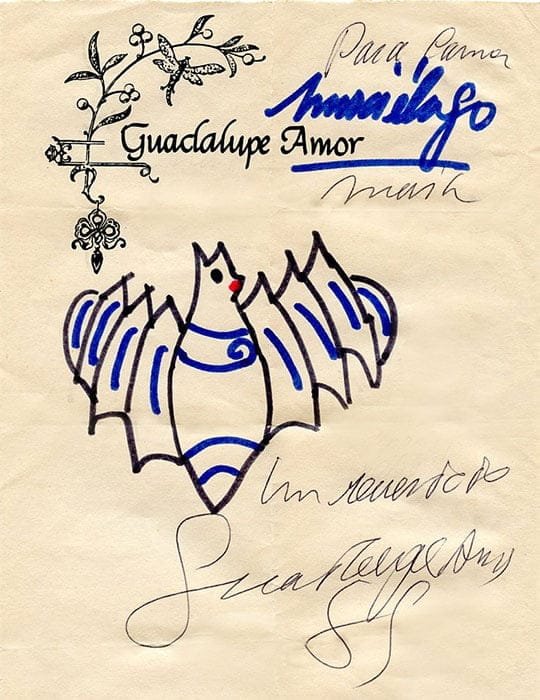

Aquella noche nos sorprendió cuando se acercó a nosotros para pedirnos, no recuerdo si algunos centavos, o a vendernos su “ libro “ de poemas, que no era sino unas cuantas hojas engrapadas , escritas a mano salpicadas de dibujos, palabras profundas y garabatos ilegibles. Así, en este diálogo confuso y misterioso, llegamos a la puerta del restaurante. Fue entonces cuando la invitamos a cenar. Subimos los tres al segundo piso, no sin el asombro del personal que ya nos conocía. Ella quería beber. Si, le gustaba el trago. A lo mejor era vodka, ya no lo recuerdo. Habló. Declamó. Bebió. No quiso comer nada y desapareció, de pronto, no sin antes tener la enorme delicadeza de dedicarme un murciélago, a manera de agradecimiento.

Hacía mucho tiempo que no la recordaba, y seguramente hoy no habría aparecido en mi memoria si no fuera porque acabo de ver el documental “Pita Amor: Señora de la Tinta Americana” de Eduardo Sepúlveda que me conmovió enormemente porque retrata de manera artistica y profunda a esta mujer de otros tiempos, o de su tiempo, o de mas allá de sus tiempos.

Y sí, me di a la tarea de buscar el dibujito. ¡Que gusto haberlo encontrado, después de mas de cuarenta años!

Al mirarlo, dedicado a mí, cerré los ojos e intenté recordar. No sé si lo que recuerdo es real, o mi mente se inventa imágenes intentando rescatar ese momento que ya no nos pertenece, ni a ella ni a mi, pero que permanece con su firma en mi corazón. Esa noche Pita Amor me regaló otra visión, otra manera de ver la vida. Por eso todavía guardo con cariño su murciélago, que, vuela, vuela, vuela, de noche, en la oscuridad y en las profundidades de un alma rica, excesiva, atormentada, genial, mágica, y quizá por todo eso, incomprendida.

Harto amor a Pita, esté donde esté, y que, a la manera de Girondo, siga siendo la mujer que vuela…Vuela…Vuela, ya no como murciélago, sino como la libélula, libre, libre , libre.

Junio 2016