Por Sergio Berrocal

Noticine.com-CorreCamara.com

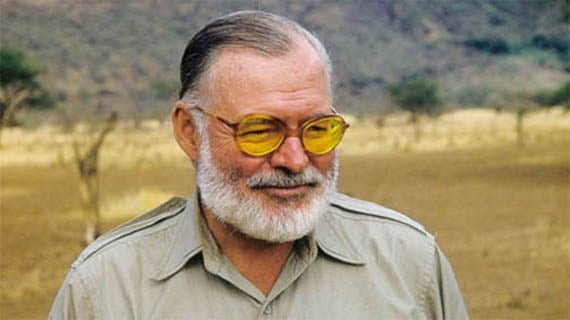

Nunca supo que le hubiese gustado tener un final de telenovela, con un beso feliz y no con un balazo en la cabeza como los hombres malos que él retrató más de una vez. Ernest Hemingway profesaba que de lo que mejor se escribe es de lo que mejor se conoce. Y hasta el final se aplicó el cuento y contó una y otra vez su vida, su propia vida, con la mijita de cuento chico que necesita cualquier relato.

Ernest Hemingway resucitará en una película más, en la que Pierce Brosnan le encarnará, bueno, encarnará a su héroe de “Across the river and into the trees” (Al otro lado del río y entre los árboles).

En Hemingway, los personajes casi siempre se confunden con el autor desde el comienzo de sus relatos cortos y anteriores crónicas en el diario canadiense “Toronto Star”.

Sus novelas, sus cuentos, están inspirados siempre en algo que el autor vivió, padeció o sufrió muy tristemente. Y la mejor manera que él tenía de lamerse las heridas era emborracharlo con palabras y dejar que el lector sacara sus propias conclusiones.

Su novela más profunda, “El viejo y el mar”, 127 páginas que no tienen ni una coma de desperdicio, la rescató de sus experiencias cubanas y de su afán de ser el mejor pescador del mundo.

Pescar era una forma de vivir para él y perseguía a los monstruos marinos que pululan en el estrecho entre Cuba y Estados Unidos como sin ello le fuese la vida. Y un día se le ocurrió la historia de aquel viejo pescador de la playa de Cojímar, cerca de La Habana, que es un canto a la libertad, al tesón y a la más excelsa voluntad.

Voluntad siempre de vencer. Como cuando en “Adiós a las armas” se mete de lleno, cosa que hizo en realidad como voluntario para conducir ambulancias, en la Primera Guerra Mundial, la terrorífica de 1914 pero, antes, suprema elegancia del cateto norteamericana que llega a Europa por primera vez, visita la plaza de la Concorde de París.

En el frente italiano ya no son los peces los que combate si no la fatalidad de ser o de no ser. O vences o mueres, un concepto que él llevaba hasta las últimas consecuencias.

Guerrero, le hieren, celebra amistades heroicas y, finalmente, como en una novelita rosa que nunca probablemente leyó, cae en los brazos de una enfermera que le cuida, por supuesto. Y que le ama, por descontado.

Lucha y más lucha con “Por quién doblan las campanas”, en la guerra civil española (1936-1939) que antes había descrito en crónicas que rompían con todas las reglas del periodismo de entonces.

Porque él es periodista, escritor, y Dios todopoderoso, capaz de distinguir entre el bien y el mal. Cuando con diecisiete años se lanza por el reportaje con todas las ansias de ganar caiga quien caiga tal vez recuerda a aquel padre un poco borroso del que tuvo las últimas noticias cuando le anunciaron que se había suicidado en Oak Park, su ciudad natal en Illinois.

Hay que vencer a toda costa, hay que ser héroe de todo en lo que se encharque porque vencer es vivir y conservarse de pie no puede ser sino a costa de mucho esfuerzo, de un enorme trabajo que él fija en sus escritos casi trazados con el virtuosismo de un bisturí, en la preparación de sus lápices al lado de la panzuda estufa de un café recién abierto en la rue Mouffetard de París mientras le preparan un crème, el glorioso café con leche parisiense.

Hay que ganar porque nunca ha concebido la vida fuera de lo mejor, del triunfo absoluto. Su padre fue un perdedor. Hay que combatir esta tendencia al derrotismo y Hemingway lo hace con una voluntad impelida por un talento único de cuentista, de cronista, que lo mismo desgranada las atrocidades de la guerra de España como las no menos heroicas de la II Guerra Mundial (1939-1945) en la que participa como corresponsal cuando ya es una gloria literaria y se atreve a vilipendiar hasta al mismísimo mariscal de Lattre de Tassigny, el héroe francés que le impidió, a él, el héroe norteamericano por excelencia, “liberar” París antes de que lo hicieran las propias tropas.

Con un jeep y cuatro desarrapados republicanos españoles que le acompañaban se plantó en el Hotel Ritz de la capital francesa cuando debería haber esperado a que De Lattre diese las órdenes para liberar París de la presencia de aquellos siniestros nazis con los que Hitler quiso cumplir el sueño de una Alemania eterna y a imagen y semejanza suya.

Con o sin autorización de la Autoridad, Hemingway ocupó París a su manera. Según dicen liquidó con sus compinches lo mejorcito de las bodegas del Ritz y esperó a que De Lattre le citara para una bronca de las que soldado alguno había jamás oído en ningún frente del mundo.

De Lattre dejó una espinita en el Ego de Hemingway que nunca pudo arrancarse y cada vez que podía se la sacaba dándole patadas a algún concepto de la vida francesa aunque él cursara una parte muy importante de sus universidades en los cafés de París que tan acogedores describe.

Hemingway se cansa de vivir el 2 de julio de 1961 cuando empuña uno de sus fusiles, un Remington mata elefantes, cuenta la leyenda, y se vuela los sesos en su casa de Ketchum, Idao, EEU.

Se termina una vida extraordinaria, que pocos han vivido y menos han sido capaz de inventar. El viaje de Ulises ha terminado. Y Ulises ha llegado a Ítaca o quizá ni siquiera puso rumbo hacia la Penélope fiel y sumisa.

Es cierto que Hemingway nunca, como sus héroes, fue hombre de una sola mujer, al menos en su imaginación. Pensaba posiblemente que para el hombre el amor no tiene rostro. Se encarna y se desencarna en una u otra mujer o salta de una a otra mujer. Nunca o casi nunca dura toda la vida. Y cuando se termina lo que se había empezado es ya arrastrando el desamor.

Para entenderlo hay que meterse en su novela “Across the river and into the tres” (Al otro lado del río y entre los árboles) donde resurge el mito o la verdad de su impotencia provocada quizá o él se lo inventó, durante la I Guerra Mundial. Una herida de la que le curó, cuenta el cuento, aquella enfermera enamorada.

Y cuando el viejo coronel de al otro lado del río surge en Venecia con el corazón partido por la vida y tal vez por las mujeres, es el último acto de su vida, la del actor y la del autor, y ello sin tener en cuenta cronologías de sus libros ni de los hechos relatados.

Viejo como la muerte, cuando se tienen más de cincuenta años, setenta, y ella, el amor de tu vida, apenas 19, es la catástrofe. Sobre todo cuando el Romeo que ama a la juvenil Renata está convencida de que nunca podrá hacerle el amor. ¿Vieja herida de guerra o temor infantil, digno del moralismo más profundo de Oak Park, de que la chiquilla es demasiado joven para amar, para ser tomada, desvirgada y poseída?

A esa Renata del cuento Hemingway la había conocido con el nombre de Adriana mucho antes de escribir la novela. Y quizá había intentado amarla. Y tal vez tuvo con ella el mismo idilio platónico que con la dulce Renata que no cesa de pedirle sotto voce, con las medias palabras de una educación de convento, que la abra, que la penetre y que se deje de monsergas.

Franciscano también lo es Hemingway. Moralista como nadie. Enamorado como el peor. Pero con un recato digno del mosquetero D’Artagnan antes de que Madame de Bonacieux le enseñara a besar y que Milady se lo metiera en su cama una noche de confusión y enamoramiento por un día.

Pero Hemingway quizá no entendiese que ser un macho enfrentándose a las agujas en el mar y a los leones en las sabanas africanas no bastaba para ser un hombre capaz de satisfacer los cánones de una mujer.

En su infinito machismo tal vez nunca aceptó que en el amor, en la posesión, es ella quien manda. Que el hombre no es más que un mero instrumento. Y entonces el Coronel Richard Cantwell, que lucha entre los árboles se rinde y deja escapar:

– En mi vida he perdido tres batallones y tres mujeres y ahora es la cuarta, la más adorable.

Es Renata o quizá la Adriana de la realidad la que le empuja a poseerla cuando él, asustado, le habla de que hacer el amor con ella sería un incesto.

– Puedo ser tu hija y cualquier cosa que tú quieras.

Qué entrega, a la que el coronel-Hemingway replica con remilgos y no concluye. Quiere un amor platónico. Quizá porque en la guerra un tiro le arrancó realmente la virilidad…

Esta es una de las leyendas que el escritor propagó y alimentó siempre.

Pero lo cierto, lo que nadie discute, es que siempre supo meternos en las aventuras de sus escritos y, sobre todo, que nos dio una visión de la vida que antes no teníamos.

Él, que era un vencedor por vocación, adoraba a los perdedores, como el pescador de Cojimar, como el coronel de Venecia, como el cazador de “Las nieves del Kilimanjaro”, como cualquiera de sus héroes, que en realidad son puros antihéroes.

Ninguno de ellos supo hacer lo que aquel personaje del director de cine inglés Ken Loach, que en una película memorable se acerca a su mujer, al amor de su vida, aunque ya esté ajada por mil vicisitudes, y musita después de un día buscando trabajo en vano en alguna ciudad industrial de Inglaterra: “Esta noche necesito un poco de amor”.

Los personajes de Hemingway eran todos machos. Aunque estuviesen caídos, vencidos, muertos para la vida.

Los mismos personajes eran perdedores. Auténticos perdedores. Y, en realidad, ninguno de ellos se salvó. Todos se hundieron en la perdición.