Por Carlo Américo Caballero Cárdenas

Es inevitable hacer un encuadre en el interés de la cinematografía mexicana que ha corrido en el riesgo de retratar el mundo social del México decimonónico correspondiente a la época post-independentista. El reconocido director Julio Bracho (1909-1978) se aventuró a realizar una adaptación de la novela española “El niño de la bola” de don Pedro Antonio de Alarcón de 1880 (novela de corte moralista en la veta romántica), incorporándola al argumento de un melodrama romántico contextuado en un pueblo arquetípico de la sierra de Veracruz. Bañada en una ambientación de un tiempo del que quedaban múltiples registros visuales (inclusive vivencias de abuelos y bisabuelos), esta película tiene la impronta del género de cine de época (Alvira, 2011; Goyeneche-Gómez, diciembre 2012), con la finalidad de dotar al argumento central de una recreación artística, para comprender aquel mundo pretérito del siglo XIX desde los recursos de los decorados cinematográficos y , altamente, a través de los vestuarios y los elementos simbólicos del pensamiento y la acción social de la época: en suma, desde el arte visual pero también desde la moral repensada para aquellos años.

Quépase mencionar el ingenio histriónico polifacético del elenco seleccionado para la cinta, entre los cuales destacó Jorge Negrete, quien una vez más mostraba cómo igual que desde sus inicios en el teatro de revista de Roberto “El Panzón” Soto, como chansonnier norteamericano que probó suerte en Nueva York para la balada y la opereta, como trovador cubano de la Warner Bros. para el cortometraje “Cuban Nights” en 1937, como caballero aristócrata de los albores del 1900 en “Perjura” (Raphael Sevilla, 1938), por fin como charro protagonista en varias cintas como “El fanfarrón (Aquí llegó el valentón)” (Fernando Rivero, 1938) en que comparte pantalla con Emilio Fernández y María Luisa Zea, “Juan Sin Miedo” (Juan José Segura, 1938), “La Valentina” (Martín de Lucenay, 1938) o “Caminos de ayer” (Quirico Michelena, 1938), como juvenil aristócrata y luego soldado junto a los Niños Héroes en la guerra México-Americana en 1847 en “El cementerio de las águilas” (Luis Lezama, 1939), como cantante urbanita en “Juntos, pero no revueltos” (Fernando Rivero, 1939) y en la década del cuarenta coronado en el hito del charro mexicano para el género ranchero que arrancó con una probada cosmopolita en Estados Unidos con su papel en la cinta Technicolor “Fiesta” (LeRoy Prinz, 1941) y se terminó de consumar con “¡Ay Jalisco, no te rajes!” (José Rodríguez Ruelas, 1941), que lo catapultó al estrellato internacional en consiguiente; sus matices de carrera actoral y su veta artística musical lo terminaron posicionando en el rol cinematográfico del Charro Cantor. Para la película en cuestión, se añadiría a la lista el sujeto histórico mexicano de aires caudillescos.

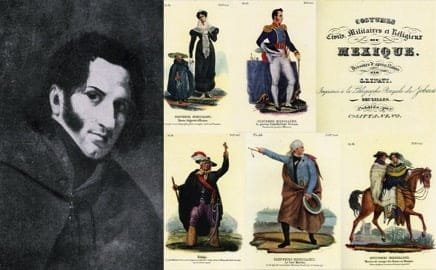

El charro de finales del siglo XIX y los comienzos del XX se adopta en esta cinta bajo una recreación de su antecedente histórico: el “chinaco”; hombre criollo o mestizo de posición alta o media en el campo, estética e indumentaria de cuya inspiración pueden encontrarse las pinturas del célebre artista inglés-estadounidense James Walker (con los retratos costumbristas de los “californios”, “vaqueros” y “chinacos mexicanos”) hasta los grabados litográficos de Claudio Linati en su reconocido tratado “Trajes civiles, militares y religiosos de México (1828)” o las múltiples pinturas costumbrista de Manuel Serrano. En el arte mexicano, la estampa de la estética costumbrista junto con la inspiración de la literatura del Siglo de Oro español y el romanticismo nacional del siglo XIX funcionaron como materias primas para hacer adaptaciones en el cine. El caso de esta película resulta ideal como ejemplo de traducción y producción histórico-cinematográfica, cabal en la época del auge internacional del cine mexicano. Para Jorge Negrete, la cinta “Historia de un gran amor” (1942) no sería la primera ni la última vez en incursionar en la interpretación del chinaco decimonónico. De hecho, la película mexicana donde debutó, “La madrina del diablo” (Carlos Durango, 1937) junto a la hija de Sara García, años antes de su triunfo artístico en Estados Unidos, fue la primera vez en que Negrete dio vida al bravío chinaco en líos de amor (por cierto, con una expresión notablemente más juvenil y teatral); y años más tarde, lo volvería a interpretar en la cinta “Camino de Sacramento” (Chano Urueta, 1945), donde actuaría de bandido en la California del siglo XIX (con técnica actoral y expresión mucho más madura). Como justo medio cronológico, queda este papel en que Bracho proyectó un “valiente” prototípico como figura de identidad histórica; ficción sobre el hijo huérfano de un hacendado arruinado que muere, y venido en pobre se marcha del poblado con la promesa de salir de la pobreza y de volverse rico para buscar años más tarde al amor de su infancia, contra toda barrera social. En uno de los títulos para otra película, “El Rebelde” (Jaime Salvador, 1943), se supo denominar al hilo estilístico como (suerte o creatividad) “Romance de antaño”.

Interpretado el personaje central por Jorge Negrete (Manuel y Rodrigo Venegas, aquí haciendo una referencia al “Star System” incorporado para la industria fílmica de la época) y acompañado en la actuación femenina por una de sus cónyuges en la vida real, Gloria Marín (Soledad), tenemos una fórmula estética y de trama que se apega a los antecedentes del género de época más importantes: la francesa “El asesinato del duque de Guisa” (Charles Le Bargy y André Calmettes, 1908), la mundialmente famosa italiana “Quo Vadis” (Enrico Guazzoni, 1913) y la española “Don Juan Tenorio” (Ricardo de Baños, 1922), entre muchas otras que fueron icónicas.

La caracterización social de los diferentes sujetos mexicanos, según Claudio Linati. Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-8c4FQAgo3Wo/T145Jzf6g2I/AAAAAAAAAqg/qdF4VZ7Fl7U/s1600/kosilustra_003_linati.jpg

La trama fue ambientada en una cuidada secuencia de cuadros con arquitectura colonial, imágenes religiosas, actores socialmente diferenciados en su vestimenta y trabajos, interiores domésticos de la aristocracia, paisajes campiranos y un aire bucólico que da la sensación de un país aún por hacerse; todo en manos de la autoría magistral del fotógrafo Gabriel Figueroa. Entre Negrete (Manuel y Rodrigo Venegas), Gloria Marín (Soledad) y Domingo Soler (Fray Trinidad), la película se teje con una fórmula sugestiva que personifica la relación micro-social conservadora decimonónica: el hombre y la mujer que debidos a la institución familiar y en torno a los valores cohesivos, están comprometidos al recato de clase a contrapelo de un amor imposible, que tiene su anuencia o su rechazo en la venia del clero y de las normas tradicionales de la jerarquía social que los constriñe. El orden civilista, la tolerancia religiosa o la racionalidad de Estado aún son muy difusos para entonces, y en todo caso la película refleja el tardío statu quo del pensamiento y las prácticas caudillistas y/o de las élites regionales que siguieron vigentes en los estados federales bajo su figura de provincias soberanas; que continuaron desconectados de la centralizada vida urbana de la capital nacional hasta bien entrada la guerra de Reforma (Serrano Ortega y Zoraida Vázquez, 2010).

La siguiente no es estrictamente una sinopsis sino un desmenuzamiento de los continuos mensajes historiográficos que contextualizan la secuencia cinematográfica aquí en cuestión. En la primera mitad de la película, Bracho construye un meta-relato: es decir, un relato del relato que en el Mesón del Alba (recreación de una hospedería de provincia) reúne a diferentes personajes de castas y grupos sociales en las memorias personales del sacristán (Ernesto Alonso); todo entorno a la necesidad de descifrar la identidad de un acaudalado señor criollo que llega al pueblo de incógnito y le da la impresión al sacristán de ver un fantasma de los sucesos pretéritos. Acaecido a mediados del siglo XIX en un pueblo que debía su fiesta al “Santo Niño Aparecido” (que nos puede dar la idea de pueblos como Santa Ana Nopalucan en Tlaxcala o de Santo Niño de Atocha en Veracruz), el sacristán, haciendo el papel de un relator, crea un recuento biográfico del que el criado del rico forastero revela su nombre como Manuel Venegas. Lo siguiente es un flashback en el pasado inmediatamente próximo a la consumación de la Independencia mexicana, y son hechos necesariamente causales para el resto de la otra mitad del film.

En el discurso de sintaxis barroca colonial del sacristán (después emulada en los personajes), es indiscutible la procura de Bracho por asimilar como anticuario el lenguaje castellano propio que ya daba atisbos nacionalistas, como por ejemplo el de Francisco Xavier Clavijero, y estaba presente en el rebusque estilado para el ambiente romántico. Inteligentemente apropiado para el film, sirve para hacer un retrato de una sociedad y los antagonismos entre diferentes posiciones sociales de la época: los terratenientes con los empresarios y prestamistas, el alcalde y el clero, los incipientes políticos encontrados por la ideas políticas de los médicos y científicos, los rancheros como clase media rural que se encuentran con su deber de renta ante los terratenientes, el campesino común y la recatada mujer de campo frente al trabajo, el padre o el clero secular como figuras de permanente autoridad tradicional frente a toda la sociedad, y el peón, como permanente espectador de las injusticias y partícipe de base en todos los procesos del mundo de la vida cotidiana.

En el relato, don Rodrigo Venegas (el mismo Negrete), arruinado en su hacienda y en su ganado tras participar en la caballería de la lid insurgente, financiando a la divisa de un caudillo, se ve obligado a recurrir al préstamo del usurero del pueblo, don Elías (Julio Villareal); a quien debe mil reales para poder conservar la casa heredada por su familia. Este suceso tiene un claro ejemplo de la situación económica con la cual el México independiente arrancó su vida republicana bajo la sombra del estancamiento de las actividades productivas y la minería, producto de la prolongación de la guerra. Un día, la casa del usurero se quema y éste increpa con calumnia a don Rodrigo, culpándolo del hecho por ser su único posible enemigo al haber contraído la desventajosa responsabilidad de deudor de sus bienes. Como prueba de su honra, y en respuesta a la acusación pública, el señor Venegas entra a la casa en llamas a rescatar los papeles contractuales, pero en consecuencia muere quemado ante los ojos del pueblo, cuando sale para dar cara a don Elías ante lo acontecido. Ésta es quizá una de las tres imágenes más cargadas de significado a lo largo del film, donde don Rodrigo muere cumplido su deber patrio y en un acto de valentía ante el pueblo; quemado y desplomándose en la común calle empedrada ante los brazos del padre Trinidad que lo sostiene, y de su hijo Manuel (Narciso Busquets) que lo mira. Se devela el sentido de la infamia de la usura y el dinero frente al honor del insurgente que dio libertad al país; el usurero no entiende de patria sino de números. Devenido en huérfano, Manuel queda al cargo potestad y crianza del padre Trinidad. Mientras tanto, la familia de don Elías se queda con la casa y con los bienes del finado Venegas. La importancia de la educación y su centralidad en el país salen a relucir, cuando se implica que sólo quienes tenían asequible ir a formarse a la capital disponían de la consecución profesional que permitiese la movilidad ascendente; de no ser que se heredara por bienes familiares la riqueza terrateniente o manufacturera. Sin este privilegio, pero velado por el humilde cuidado del padre Trinidad, Manuel crece resentido de la injusticia que lo signó, pero también guardando por el amor que siente hacia la hija de don Elías, Soledad.

El segundo de los cuadros en movimiento más significativos que se hallan en la película consiste en el retrato de las fiestas del Santo Niño en el pueblo. El despliegue de la procesión, las vestimentas diferenciadas, las tradiciones del festejo y el jolgorio popular, el auspicio de las fiestas, el cortejo, la fuerte presencia religiosa y el ensamble artístico musical constituyen una composición costumbrista sugerente de la vida provincial en la Huasteca. De hecho, es gracias a los huapangos y los versos copleados a través de los sones jarochos en los bailes como el “Tilingo Lingo” y “El Ahualulco”, que se puede inducir que el lugar del que se habla se trata de un pueblo veracruzano. Frustrado de sus múltiples intentos por conseguir el consentimiento de don Elías para cortejar y casarse con Soledad, Manuel hace el juramento de volver al pueblo cuando hubiese hecho su capital y prometía matar a todo aquel que se interpusiera en su amor. Como prueba de su decisión, clava su cuchillo en el árbol de la plaza frente a la casa de Soledad, quien puesta entre la espada y la pared enferma sin causa aparente.

Esta es la imagen más cargada de simbolismo central para la trama: un árbol enraizado en normas y posiciones de estatus social a la tierra, que desde chico Manuel ha rayado con su cuchillo; y ahora, él lo clavaba con violencia para marcar públicamente su radicalidad contra la impostura de la férrea estructura social en el fuste, que en algún momento se había alimentado del perjuicio cometido contra su familia y ahora contra él; cosa que igualmente podía simbolizar la puesta de Soledad entre la espada de Manuel y la corteza de la pared social, dejando una herida.

Fotogramas simbólicos de la religiosidad y, en contraparte, de la rebeldía a la estructura social, en “Historia de un gran amor”: Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=nwKk7BGAi-M

Pasados cinco años de la promesa, y dado el desaire de petición de la mano de Soledad al farmacéutico del pueblo (un joven Andrés Soler), llega al pueblo un acaudalado industrial, Antonio Arregui (Miguel Ángel Ferriz), que compra la fábrica del don Elías y se gana la simpatía interesada de él y su familia para pretender el amor de ella. Arregui osa sacar el cuchillo de Manuel y presentarlo ante todos como regalo a Soledad, en símbolo de su decisión nupcial; aún a sabiendas del augurio mortal. Contra viento y los eminentes acontecimientos, el padre Trinidad desemboca sin éxito en pedir al Santo Niño evitar el matrimonio a toda costa, para prevenir el infortunio de Manuel. Sobre los hechos, Arregui logra casarse con ella… pero Soledad es evidentemente desdichada por su indecisión y por la obligación en que la ha puesto su padre; tristeza sobre la cual era testigo su propia madre, doña Josefa (Sara García), pero calló en razón del recato tradicional de la mujer en la familia conservadora. Hasta ahí el meta-relato del sacristán y la vuelta al presente.

Hallándonos en contexto para 1848 y 1857, habría de imaginarse una nación sumamente volátil y en desánimo unitario general: tras la derrota en la guerra de Chapultepec y Churubusco en 1847 y la pérdida de la mitad del territorio con Estados Unidos, en que México debió asumir una cuantiosa indemnización con la deuda nacional (donde además de los estadounidenses se aventajaron de la deuda externa los banqueros ingleses, franceses y algunos españoles), muchos intelectuales y ensayistas mexicanos escribían sobre el fracaso militar y la desorganización social sistemática: concluían que en “México no podía existir tal cosa llamada espíritu nacional, porque no había nación” (Lira y Staples, 2010: 444); hubo una fatal epidemia de cólera en 1850; un infructuoso plan impulsor de la industria nacional por los conservadores encabezados por Lucas Alamán; las guerras internas de “castas” y levantamientos indígenas en Yucatán (1847-1901), Sierra Gorda (1847-1853), en toda la Huasteca (1848-1850), en el Istmo de Tehuantepec, guerras entre liberales y conservadores en Tlaxcala y Puebla (1850-1851), en Michoacán por las autoridades civiles contrarias a los cobros eclesiásticos (1846-1853), así como el frecuente compenetramiento violento de tribus “bárbaras” en todo el norte de México, hacían de México un país ingobernable; así como hubo muchas profundas repercusiones sociales y económicas fragmentadoras tras los años de la dictadura de Santa Anna, que dieron fin de tajo al régimen santannista en la Revolución de Ayutla a fines de 1854 e inicios de 1855 (Ibidem: 445-448). Hemos de ubicar ahí a la segunda parte de la película, con el retorno de Manuel al pueblo veracruzano (en la cortina “Lo que ocurrió después…”), luego de que todos lo dieron por huido, casado en otro lugar e incluso muerto… y sabido de nuevo en el pueblo del Santo Niño, pronto tendrían desenlace las determinaciones de Manuel. Los personajes viven los tiempos de un México barbaresco (tan fértil para la idealización romántica).

Mandando a acondicionar ricamente la casa de la plazuela que estaba abandonada, a un lado de la que don Elías y su familia usurpó, Manuel se instala y se mantiene en estricto incógnito (de cuyo retorno solamente conocía con reservas el padre Trinidad). Su paradero pronto se hubo de saber por toda la gente del lugar mediante la forma popular de comunicar más antigua: el chisme y el rumor. Los únicos que sabían al principio eran el padre Trinidad y doña Josefa, que a la entrada discreta de Manuel por los bosques le pide irse para evitar eventos de guerra; él, desafiante y determinado, se mantiene en la idea de buscar a quien más ama y hacer cuanto haga falta (hasta matar a quien lo impida) para llevarse a Soledad. En un infructuoso intento de contenerlo y de aleccionarse en su vehemencia, el padre Trinidad tampoco logra contener a Manuel.

Influencia artística de Walker y Linati para el contraste de posiciones sociales: industriales afrancesados, obrero, peones y chinaco; las mujeres y hombres de clase alta; el chinaco vestido de caudillo y el cura; chinaco de gala y vestimenta del pueblo de a pie; y pueblo para el acto público religioso. Fuente: selección propia recuperada de https://www.youtube.com/watch?v=nwKk7BGAi-M

Los matices de la laboranza popular del padre Trinidad y Manuel Venegas (min 1:33:34), y los haceres de ocio de la élite provincial decimonónica mexicana (min 1:35:35) Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=nwKk7BGAi-M

Lo que podría considerarse como un tercer acto es justamente la tercera parte histórica más significativa de la cinta, donde ocurre el desenlace. Para la fiesta del Niño Aparecido nuevamente se da la procesión, la gente de todas las castas y clases se presenta al evento en la plazuela del pueblo, hay fuegos artificiales, bailes y música; pero esta vez todos expectantes ante la llegada de Manuel y la inminente implicancia del reto amoroso entre él y Antonio por Soledad.

En la interpretación del famoso huapango “El Balajú”, se reversionó la canción popular para convertirla en un son copleado a los fines de su uso como ritual de cortejo en el pueblo del Santo Niño Aparecido, de cuyo reto gana el vencedor un baile con la mujer de su apuesta. Y así conocido, la estructura del ensamble musical no es tampoco una coincidencia visual ni de sentido para Bracho; su composición artística es sin duda reminiscente de las pinturas costumbristas de las danzas del siglo XIX, como la de “El Jarabe” (s/f) del ilustre Manuel Serrano o su homónima por Édouard Pringet (1850).

El Jarabe (s/f) de Manuel Serrano. Fuente: https://mexicana.cultura.gob.mx/en/repositorio/detalle?id=_suri:MNH:TransObject:5bce8b927a8a02074f834ab8&r=11&t=5074&sort=relvdes&word=manuel%20serrano&leap=9

Introducidos por el punto y contrapunto de la banda, son invitados a bailar por tradición los señores más ricos del pueblo: don Arregui y su esposa Soledad, bailando el zapateo en lenguaje serio, frío y elegante (como se debía enseñar a la clase alta a bailar para el encuentro social). El contrapunto de coplas lo propina, pues, el esperado salto de Manuel al tablado; quien retando a salir a bailar a Soledad inflige un fulmine a las normas de Dios y de la familia. Como para la costumbre obligaba la apuesta dinero, esta vez el honor y la pasión (y la generosa cantidad de dinero que el enriquecido Manuel saltaba a ofrecer) rebasaron el cálculo racional y la usura con que acometieron reculando don Elías y don Arregui a la provocación. Emocionada, Soledad correspondía en su viso a Manuel, y no podían sino intercambiar una sublime mirada sugestiva de pasión frente al silencio colectivo del atrevimiento.

Fuente: selección propia recuperada de https://www.youtube.com/watch?v=nwKk7BGAi-M

De las coplas saltó la acción y Manuel acometía con sacar a Soledad. Poniendo en sus coplas en juicio el amor del matrimonio obligado, evocando al amor verdadero y poniendo en cien mil onzas la apuesta por el baile con Soledad, Manuel finalmente vence; cuando a la puesta de su fábrica para evitar el escándalo, Soledad encara defendiendo su orgullo y don Elías detiene a Antonio para evitar su ruina económica. Dispuesto a matar a Arregui y montado en cólera, Manuel casi aprontando el cuchillo es detenido por el padre Trinidad. Al final,, Manuel y Soledad bailan campantes frente a un público que queda perplejo y los múltiples viejos pretendientes celosos; el padre desfalleciendo va a dejar el cuchillo en el altar del Santo Niño… que lo apronta un desconocido. Sin saber nada y terminado el baile con un beso, mientras Arregui iba por su cuchillo para ajusticiar (o quizá esconderse), nadie sospechaba que uno de los presentes arrebatado en un sentimiento de odio daría un término fatal a la fiesta. Con el desenlace, queda patente la estampa de Bracho para escoger como elemento de consenso social una característica cohesionadora común: el recato religioso ante la muerte.

El valor de esta película, ficción basada en hechos históricos, tiene sin duda una consigna didáctica: la imaginación contextual. Su apuesta cognoscitiva es que a través del cine se puede conocer la historia, o por lo menos relatos o interpretaciones de la historiografía. Al alcance de un amplio espectro de público, hela una interpretación entrelíneas a la trama amorosa, que permite imaginar a través del filme cómo era la vida y lo sujetos sociales de aquel siglo convulso con los mitos fundacionales de la patria en ciernes; entre los años del asentamiento republicano, las pugnas liberales-conservadoras, la guerra de Reforma y el incipiente despegue de las oligarquías que condicionarían el curso de la vida nacional hacia las últimas décadas del siglo XIX. Y todo eso sirve también para reforzar una ideología nacionalista de corte liberal en plena época de la Segunda Guerra Mundial.

Impronta de Negrete del chinaco (min 1:36:54) y la influencia del paisajismo para la fotografía de la sierra veracruzana (min 1:37:01). Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=nwKk7BGAi-M

Fuentes de consulta:

Bracho, Julio (director). (1942). Historia de un gran amor [cinta cinematográfica]. México: Films Mundiales.

Rivero, Fernando. (director). (1939). Juntos, pero no revueltos [cinta cinematográfica]. México: Producciones Sánchez Tello.

Rivero, Fernando. (director). (1938). El fanfarrón (¡Aquí llegó su valentón!) [cinta cinematográfica]. México: Cinematográfica Indo Latina / Cinematográfica Plus Ultra.

Blázquez Domínguez, Carmen; Celaya Nández, Yovana y Velasco Toro, José. (2010). Veracruz. Historia breve. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica / El Colegio de México.

Goyeneche-Gómez, Edward. (diciembre de 2012). “Las relaciones entre cine, cultura e historia; una perspectiva de investigación audiovisual”. En: Palabra Clave. 15 (3), pp. 387-414. Recuperado de: https://www.redalyc.org/html/649/64924872003/

Alvira, Pablo. (2011). “El cine como fuente para la investigación histórica. Orígenes, actualidad y perspectivas”. En: Páginas. (4), pp. 132-152. Recuperado de: http://www.fhuce.edu.uy/images/Ciencias_Historicas/Historia_Americana/cv/El_cine_como_fuente_para_la_investigacin_histrica.pdf

Linati, Claudio. (1979 [1828]). Trajes civiles, militares y religiosos de México (1828) (trad. Andrés Henestrosa). Ciudad de México: Miguel Ángel Porrúa.

Serrano Ortega, José Antonio y Zoraida Vázquez, Josefina. (2010). El nuevo orden 1821-1848. En Erick Velázquez García et al.: Nueva Historia General de México (pp. 397-442). Ciudad de México: El Colegio de México.

Lira, Andrés y Staples, Anne. (2010). Del desastre a la reconstrucción republicana, 1848-1876. En Erick Velázquez García et al.: Nueva Historia General de México (pp. 443-585). Ciudad de México: El Colegio de México.