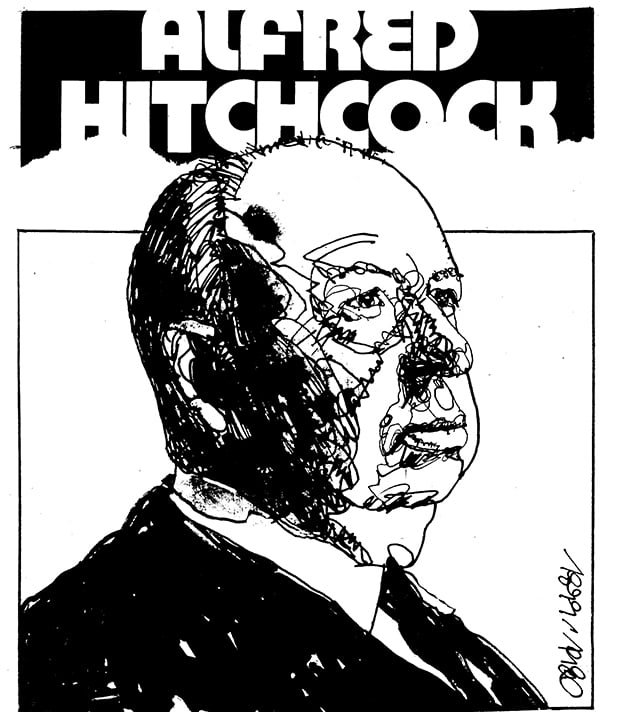

Por Gabriel Ramírez Aznar*

Texto e ilustración

“El rodaje es la parte más aburrida del proceso de un film”. AH

Hitch es Hitchcock y después de Welles, el (casi) genio más constante del cine hablado en inglés del pasado siglo. Conocido de todos, el obeso y mofletudo maestro era un humorista que se burló descaradamente del público. Lo hizo muchas veces aunque, en realidad, lo que más le gustaba era pasearse orondo con una máscara de meter intranquilidad. Tanto la usó, que hasta una tía que no iba nunca al cine lo conocía como “el mago del suspense”, ese sello de vulgaridad comercial ganado a pulso.

Sin embargo, su sentido del suspenso no era visceral , sino más bien metafísico: sus claves, ubicadas en el temor supersticioso a desatar mecanismos del mal, en la conciencia, en el trastorno de identidades. Para él, todo era misterioso y la vida diaria, un lugar erizado de peligros con tantos secretos como el mundo gótico. Cine de gestos intrascendentes, encerraban una realidad siempre atroz y comprometedora que no solo servían para distraernos, sino para precisar relaciones complejas cubiertas de falsas apariencias.

Neorromántico ajeno a las peripecias condescendientes del destino social del hombre, su cine echó mano de la magia, el subconsciente, el ruido y el arrebato de la pasión. Lo más alejado de la imagen pública que le gustaba exhibir, la del hastiado gordo flemático y mesurado. Un absoluto anacronismo con su sempiterno atavío funerario, sus mejillotas de manzana sana y esa rara cruza de sabueso sedentario y siniestro querubín amante de las bromas pesadas. Enemigo de toda actividad física, inmóvil siempre, fue capaz de transmitir infinidad de expresiones detrás del más inofensivo rostro de palo que pueda uno imaginarse.

1922 fue el año de una primera película fallida e inconclusa. También, el año que conoció a la que sería su esposa de siempre: la tímida, menuda y sufrida script girl Alma, a la que luego llamaría Mrs H a secas. Apenas llegó al cine, supo de inmediato sus secretos: por principio, que nadie es lo que en apariencia parece ser. O sea, prácticamente, la esencia de sus cincuenta y tres películas.

Hitch de joven. Atrás de él, Alma.

Llamado Alfred Joseph, nacido en 1899 en un suburbio londinense, fue hijo de un pollero y verdulero. Católico severo y malvado, asestó dura vida de infancia al pequeño Alfred Joseph, ya de por si acosado por su acento cockney, su gordura y terrores primitivos. Las primeras experiencias de aquel tranquilo, solitario y bien portado niño las sufrió durante sus asistencia rutinaria con jesuitas. Vida y religión mezcladas, produjeran formas y modales de conducta que, con muy pocas variantes permanecieron en él a lo largo de su vida.

Al cine entró corno titulista de la Lasky inglesa, para luego dar un paso en falso con una comedia nunca terminada, “Number Thirteen”. Se la pasó en diversos trabajos en aquel raquítico y gélido cine inglés de los veinte, hasta “The Pleasure Garden” (1925). La siguiente, “The Lodger” (“El huésped”, 1926), fue ya un primer intento del conflicto entre apariencia y realidad, del falso culpable: allí comenzó todo, enriquecido con la frialdad esencial de su naturaleza. Perfecto caldo de cultivo para la proyección de fantasías e inquietudes. El célebre Hitchcock Touch. No otro que creación de atmósferas inquietantes, filoso sentido del humor, inesperados toques de ingenio, manejo virtuoso de la cámara. Precisión en construcciones lógicas y elegantes, complicadas tramas de crímenes, adulterios y triángulos amorosos. Todavía balbuceos y momentos aislados, pero ya en su periodo inglés estaban contenidas las expresiones agudas y memorables por venir. De Inglaterra y sus inhibiciones se alejó, básicamente atraído por un jugoso contrato con el abismal e irritante David O. Selznick. Desembarcó con Alma y sus preciosas cualidades intactas e hizo “Rebeca” (1939), inicio de su ciclo norteamericano que dura hasta el final.

Si, como dicen, la sustancia creadora es la misma que la del creador, lo que siguió fue adoptar una expresión que hundía las raíces en sus neurosis más profundas. Personalizó sus obsesiones y organizó los temas dispersos de su obra anterior hasta volverse urdidor de malvadas historias. Las de todos conocidas. Las de las bromas esquinadas, la del aterrorizado por el vacío y las alturas, la de los espacios abiertos, las falsas acusaciones, los arrestos injustificados, etcétera. Un cine al que acechaba el desorden violento, suficiente para irrumpir en apacibles vidas burguesas de seres comunes o colarse corno intruso siniestro en monumentos sagrados del Orden Social (casa, familia, iglesia, jardín, pareja, feria).

Su indiferencia por los apuros de sus personajes y las burlas, aparentemente superficiales, al tradicional orden moral o a las instituciones básicas de la sociedad, escondían su preocupación nunca vencida del Mal con mayúscula casi metafísico. No el mal en el sentido puritano de pecado destructor y corruptor. Señalado por muchos como un simple artesano de la diversión, para otros (me incluyo), fue un maestro indiscutible de aquello tan grato a los cinéfilos de antaño: el principio sagrado del placer. Existió (existe) una resistencia mojigata a estas manifestaciones y un rechazo implícito a su obra, por ofrecer más placer que el permitido por el “cine serio”: decir que si algo divierte tanto, no puede ser suficientemente profundo. Y sí, ciertamente, Hitch no fue alguien que se hundiera en abismos espirituales, pero en muchos de sus films dijo el cómo para dejarnos descifrar el por qué. Algo mucho más divertido y refrescante que tanto fastidioso y oscuro cine de hoy, donde el por qué antecede al como. Lo opuesto a esa que fue una de sus mayores habilidades: la claridad.

Más de una vez dijo no estar interesado en el contenido de sus películas, igual que un pintor no se preocupa si las manzanas que pinta son dulces o agrias. “¿A quién le importa eso? Es el estilo, la manera de pintarlas, de donde proviene la emoción”. Dijo también que la actuación no contaba realmente en el cine, sino la fotografía y el montaje, “todos los ingredientes técnicos que hacen estremecer al público”. Nunca tuvo que ver con guiones, y si acaso colaboró, borró su nombre. Supo que jamás ganaría el Nobel de literatura y tampoco logró embolsarse (en activo) ningún Oscar pero, en cambio, supo crear un mundo propio, un género en extremo personal. Un cine no tan esencial en tramas o diálogos, sino en saber elegir entre un corte o un movimiento de cámara, entre un close-up o un plano general. Pequeña muestra: la consumada secuencía de “Psicosis” (1959): 78 tomas separadas en 45 segundos de tiempo en pantalla. Cine.

En el set de “Psycho”.

Trascendió no solamente por el goce artificial de muchas de sus películas y el tiempo se ha encargado de demostrar que no fue para nada una moda. Su filmografía contiene más de diez clásicos (o lo que sea), que no sólo soportan más de una revisión sin marchitarse, sino son consideradas por el critico e historiador Andrew Sarrié como algo más: “expresiones religiosas (de las más) profundamente impresionantes de este siglo”. (El XX). Hitch fue una curiosa síntesis de artificio y sinceridad, de una originalidad basada en contrastes y paradojas que se prestaban a múltiples interpretaciones. Y como todo hay que decirlo, fue como autor absoluto, el responsable de cierta fealdad visual en algunos de sus filme. De un desinterés muy peculiar en decorados demasiado evidentes, como de telones teatrales. También cayó con frecuencia en ciertas convenciones mezquinas del cine más melodramático, lo que no impedía la aparición de una serie de arquetipos para transformarlo todo en algo más amplio y turbador que la primera visión: de una forma u otra, para Hitch el peligro estaba siempre latente y en la mayor parte de sus 53 películas, el hombre y su seguridad burguesa no conocieron nunca un instante de tregua.

Para él, una película estaba terminada apenas la concebía en su mente y el guión. Nunca se asomó al visor y durante el rodaje, “la parte más aburrida del proceso de un filme”, y daba la impresión de. dormitar` o estar con la mente en otro lado. Premeditaba minuciosamente sus películas y nunca (o casi) modificaba el plan original del guión. Este ártico modo de trabajar, mecánico e indiferente, fue el mismo que le hizo llevar vida rutinaria y meticulosa, transformar su experiencia en una expresión con todas las características de una neurosis.

Cuando se retiró en 1975, dijo a quien quiso escuchar, que su único propósito en la vida había sida vivirla bien/y su mayor placer llegar a su mansión de Bel-A ir a las 6 de la tarde, encontrar a Alma esperándolo y beber con ella un trago. Luego, sentarse en la cocina mientras ésta preparaba la cena, siempre abundante. Sin embargo, los escasos cercanos sabían que su existencia última no fue tan simple, sino torcida y retorcida cada vez más hacia una serie de conflictos de todo tipo (religiosos y sociales; obsexuales, mayormente), alrededor de loe cuales giró hasta su último día.

En cierta ocasión comentó que su idea de la felicidad era un “horizonte claro, sin nubes, sin sombras. Nada. Quiso vivir en un limbo, en un mundo en blanco e inmutable, más que un universo cambiante donde lo malvado y lo inesperado (para él sinónimos), acometían haciéndole sentir culpable de algo por lo que sería castigado: el pecado original como concepto inalterable.

Vivió una vida ensimismado y en abierta contradicción, en un ilusionismo de personas y situaciones donde lo imposible, lo repentino, la misoginia y el alcohol dominaron la prosaica realidad. Alcoholizado y carcomido por la artritis, el maestro de 53 películas y una fortuna. de 20 millones de dólares fue apagándose en un profunda sueño poblado de negros augurios, resentimientos y dudas.

“Uno nunca sabe el final. Uno tiene que morir para saber exactamente lo que ocurre después de la muerte, aunque los católicos tengan sus esperanzas”. Para un católico recalcitrante como él, quién sabe. Antes, había advertido: “No dejen entrar aquí a ningún sacerdote”.

Todo se complicó en la noche del 28 al 29 de abril de 1980 y todo terminó a las 9.17 de la mañana del 29. Tenía ochenta y un años y, en el fondo, no había sido más que una especie de atemorizado adolescente cargado de hábitos sexuales repulsivos y obsesiones inconfesables.

* Gabriel Ramírez Aznar es un reconocido pintor, historiador de cine y escritor nacido en 1938 en Mérida, Yucatán.