Por Gabriel Ramírez

(Texto e ilustración)

“La mayoría de los directores de hoy no saben lo que quieren, utilizan la cámara como una ametralladora: John Huston la utilizaba como un francotirador”. Michael Caine.

Existe un restringido e imaginario Panteón de los maestros del Gran Cine y muy probablemente para muchos tenga ahí cabida John Huston, cuyo sitio habría que rastrearlo por otro lado. Desde luego el cine norteamericano fue su ámbito, pero su pertenencia rebasó esos precisos límites. Su personalidad como director no estaba únicamente sobre lo que se veía en la pantalla, sino que fuera de ella dio muestras desde un principio de qué tan complejas podían ser las relaciones entre Hollywood y el talento individual. Allá, donde se conocen las rebeldías máximas y las concesiones totales, una historia como la suya fue bien ilustrativa; conoció lo que era ser un independiente y sus films provocaron conflictos con el Departamento de Guerra, con Warner y Metro. Supo también hacer éxitos de taquilla negándose a usar recetas, a adaptarse y descender a lo comúnmente llamado “nivel del público”. No creyó nunca en eso y no pocos de sus altercados fueron por no hacer caso a productores. Sobre esto no tenía dudas: si a él le gustaba la película, muchísima gente iba a estar de acuerdo.

El cine y sus peligros. Las reglas fijas, las restricciones. Siempre al borde del abismo, la cuerda floja de la técnica sin control, el dejarse dominar por los artificios de la cámara, los encantos de las tomas exhibicionistas y huecas: “Yo diría que sólo existe una media docena

de directores que conocen bien su cámara y cómo moverla. Creo que está muy bien que el público lo ignore. En realidad, si las escenas están bien dirigidas, la cámara al moverse debe pasar inadvertida para el público. Si se está atento a la acción y al desarrollo de la historia, la técnica no cuenta”.

Y Huston definía sus maneras de director, de lo poco que hablaba con sus actores, del respeto que sintió por ellos ya desde su primer film, cuando llegó al plató temblando de inseguridad, sintiéndose incapaz de no saber si iba a poder controlarlo todo. Le funcionaba este método de soltar las riendas: les pedía un pequeño ensayo y ellos lo hacían por sí mismos. De inmediato, tomaba el mando. “No tengo que decir una palabra. Si tienen talento e inteligencia, esperan que se les deje solos”. Su entendimiento con ellos era una especie de clave secreta.

Los actores eran, evidentemente, un medio para sus fines, pero las personalidades de cada uno eran respetadas. No se imponía y el margen de libertad concedido era mayor que el usual. Su verdadera relación tenía lugar antes de la filmación porque sabía de antemano quiénes eran los apropiados. A veces era suficiente una pequeña entrevista alrededor de una botella de whisky y a veces ni eso: “Si ya vi al actor en otra película, ni siquiera necesito esa charla”.

Individualista y rebelde, mucho tiempo fue considerado en Estados Unidos una especie de tesoro nacional, una institución del cine, una figura caprichosa tan inaccesible como comprensible a todos. Llegó al final como un mito viviente y eso era al morir el 28 de agosto de 1987 en una casa alquilada de Middletown, muy cerca de donde rodaba “Mr. North”. Se anunció: “Su muerte fue causada por complicaciones resultantes de un enfisema”, del que aparentemente se encontraba restablecido al dejar una semana antes el hospital donde había festejado sus ochenta y un años.

Hombre práctico y no teórico, hacía las cosas en celuloide y las meditaba poco. Hubo demasiado cine en él, nada menos que sesenta y nueve películas como director, guionista, actor y otros menesteres en un lapso que fue de 193l a 1987. Tuvo, desde luego, muchos altibajos (graves algunos), pero a pesar de todo logró mantener la marca invisible de la unidad y de la novedad, la durabilidad creativa a través de una carrera larga como pocas. Su caso fue raro en ese negocio y ese lugar, Hollywood, en el que los talentos nuevos florecían con la misma rapidez que morían.

El secreto de su longevidad lo atribuyó a procurar vivir siempre al margen de esa “forma caníbal de estar todo el tiempo metido en los estudios y con gente conectada sólo con el cine”. Para lograrlo, llevó existencia errabunda por todo el mundo, a la necesidad de vagabundear un poco a la manera de un personaje romántico de Kipling o Hemingway. Personalidad enérgica, obstinada y agresiva, fue responsable de varios films memorables (cuando menos en el recuerdo admirativo) y otros en los que se atrevió como si tal cosa al peligro cierto de las terribles adaptaciones literarias.

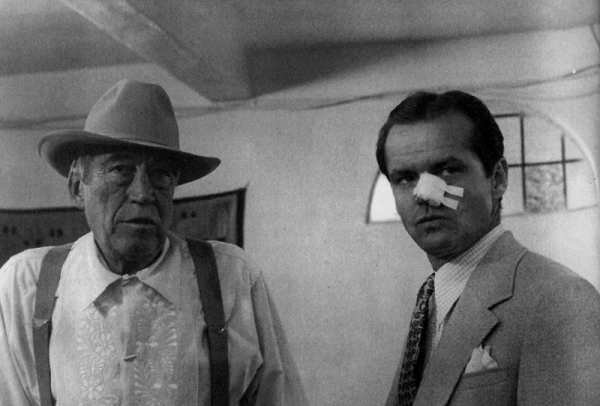

De vez en cuando, para relajarse y no pensar en nada, dormir tranquilo y ganar dinero bueno y fácil, olvidó la dirección y se puso indiscriminadamente frente a la cámara para llenar la pantalla con su humanidad maltratada, su vozarrón profundo y ronco, esa risa sorpresiva y tan poco agradable. Por desgracia, con dos o tres excepciones estas películas fueron basura pura. Rápida en la memoria, una de las excepciones: el rol del siniestro y equívoco padre de Faye Dunaway en “Chinatown” (1974, Polanski), tan sucio de boca como de mente.

Huston fue hijo de un mecánico convertido en actor célebre y de una periodista de nula fama, Rhea Gore. Nacido en 1906 en Nevada, Missouri, tuvo la fortuna de una casi inexistente educación escolar. Mucha niñez con su madre porque a su padre no lo trató hasta cumplir los quince. “Mi madre me dijo que era actor, lo que significaba que siempre estaba fuera de casa. Lo veía cada uno o dos años, nunca tomó muy enserio su papel de padre. Era más mi amigo, mi hermano. Un gran compañero, siempre de buen humor. Mi madre, más que nerviosa era neurótica, se portaba mejor con los animales que con la gente. A pesar de todo, siempre estuve más unido a ella. Siempre he estado más unido a las mujeres”.

Conoció Nueva York en 1919, un verano con su padre Walter, divorciado desde hacía años. Para compensarlo de sus estudios escasos, la vida llenó a John de aficiones y pasiones, la mayoría desordenadas. Ocurrió durante su primer aprendizaje, cuando viajó y visitó ambientes tan dispares como el box, el periodismo, el ejército. Como hijo de actor, observó de cerca el mundo teatral y, a intervalos, el del cine como guionista de éxito creciente.

El cine, como pasión temprana, comenzó en Inglaterra donde escribió guiones para una productora arruinada. De vuelta a Estados Unidos y por sugerencia de un amigo, Herman Shulin, se dirigió al país dorado donde le esperaba la riqueza, la salvación. A Hollywood, a trabajar como escritor para Sam Goldwyn. “Es una jungla. Es algo más que un lugar en el que a una calle le ponen el nombre de Goldwyn y a un edificio el de Bing Crosby. Hay mucho más que cadillacs rosados con forros de piel de leopardo. Es la jungla y lugar de una industria de las mayores del país. Una jungla cerrada, tensa, frenéticamente endogámica y frenéticamente competitiva. Los reyes de la jungla son depredadores, fascinantes, duros. L. B. Mayer es uno de ellos. Me gusta. Es muy astuto, es un pez gordo. Vigila la jungla como un león, pero los verdaderos reyes de la selva están en Nueva York. Sonríen, lo miran todo de lejos, desde la trastienda. Son ellos quienes tienen el verdadero poder”.

Y en la jungla dorada estuvo durante años librando batallas con las tribus y las fieras de los estudios. Como guionista, en una primera etapa que sería hoy tan desconocida como la de tanto otro escritor de Hollywood si no hubiera llegado después a la dirección. En su mente, la que sería su primera película. Lo que sería su primer contacto con la atención pública: “El halcón maltés” (194l), relato policiaco fiel a la novela homónima de Dashiell Hammett. El mito Bogart nació con esa película que, además, se convirtió después en una pista importante del estilo Huston, sin importar que sus films inmediatos no señalaran una continuidad. En el ambiente de la industria se trató de una obra aislada y sus dos títulos siguientes incidieron en el melodrama femenino (“Esta nuestra vida”, l942) para lucimiento de Bette Davis; y en el cliché de espionaje “La extraña pasajera” con Bogart, Astor, Greenstreet y el fotógrafo Arthur Edeson , todos del equipo de “El halcón…”.

Su prestigio aumentó con cuatro, cinco títulos famosos que llevó a cabo con Bogart, cuya compañía formó uno de los binomios de talento más felices de Hollywood. Los dos inseparables, compinches de ese universo masculino de las bromas cargantes, las parrandas, las mujeres, el exceso de alcohol. También en la creatividad. Bogart, quien nunca estuvo mejor que cuando Huston lo dirigió, recordaba la ocasión que fue enganchado para “African Queen” cuando en l95O recibió intempestiva llamada de Huston: “¡Encontré una historia estupenda! El héroe es un borracho y un proscrito. Como eres el mayor borracho de la ciudad, el argumento te cae a la perfección”. Bogart, un realista con gran sentido del humor, aceptó de inmediato.

Si en sus gestos y actitudes Huston reveló a un exhibicionista desatado, su cine se impuso desde un principio por algo bien diferente: por lo simple, directo e intenso de un estilo que él (y muchos más) se obstinó siempre en no reconocer. Sin embargo, ese estilo existió sin abusar de su condición, subordinado a lo que siempre confirió la mayor importancia y con lo cual fue por lo general consecuente: el tema. Su cine estuvo habitado por personajes compuestos de una mezcla de flaquezas, débiles vicios e inteligencia. Por seres marginados en situaciones límite, escépticos y poco propensos a sacrificar su independencia y personalidad o a renunciar a sus ideales de libertad: casi un evangelio romántico, como podrá notarse.

En su obra existió una considerable persistencia de regularidad en una serie de películas blanco y negro, de excelentes guiones, altos niveles de actuación y locaciones azarosas. No hacía las películas para sí mismo sino para que fueran vistas por otros. No buscaba una satisfacción personal ni intentaba imaginarse de antemano las reacciones o los pensamientos de los demás: “Bastante me cuesta ya entender mis propios pensamientos y entenderme a mí mismo. No puedo predecir lo que gustará o no a cincuenta millones de personas: lo único que puedo esperar es que entre esos cincuenta millones hayan los suficientes cuyos gustos coincidan con los míos”.

No faltará quienes aleguen que en su vasta filmografía no existe eso que a muchos gusta llamar obra maestra (en la historia del cine se cuentan con los dedos de las manos estos fetiches); o que su prestigio innegable fue cimentado únicamente en el hecho de ser uno de los escasos profesionales en quienes más confiaban las estrellas innúmeras a las que dirigió. Tal vez, su gran vulnerabilidad radicó precisamente en aceptar demasiadas películas obligado por esa obsesión latente en Hollywood que llevaba a estos curtidos iluminados a trabajar constantemente para que la comunidad del cine no pensara que se habían retirado del negocio o que habían muerto.

John Huston, el exboxeador fallido y tan fracasado como pintor como lo fue pésimo periodista; el escritor, guionista y actor, el que adoraba y a la vez exterminaba animales; el obseso de los caballos, las mujeres y el alcohol. El hombre que se casó cinco veces y procreó cinco hijos y en ocasiones prestó su vozarrón aguardentoso para que hablaran Dios y Noé murió, como ya se dijo, a los ochenta y un años. Ese día de agosto de 1987, alguien comentó grave que había muerto “el único hombre realmente del Renacimiento que haya producido Hollywood”: John Marcellus Huston.